インプラント治療

Implant

インプラント治療とは

Implant

歯を失った場合の治療法のひとつです。インプラント治療は自費診療となるので費用が高くなりますが、インプラント治療は機能面や審美面などでさまざまなメリットを得ることができ、顎骨の状態や患者さまのご希望などによっては、適切な選択肢となる場合が多いです。

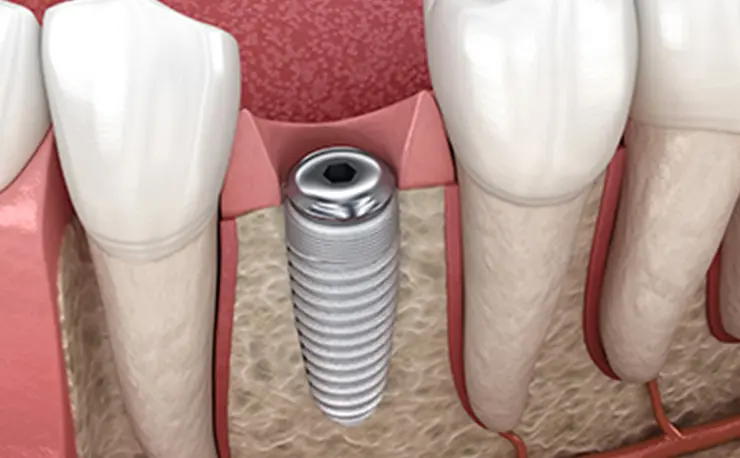

インプラントは、人工歯根のインプラント体と、アバットメントパーツに人工歯を連結した上部構造で構成されています。

まず、歯を失ったところの顎骨にインプラント体を埋め込む手術を行ない、骨と結合させます。その後、セラミックなどでできた上部構造をセットします。

オーダーメイドで作られた人工歯は見た目が自然になり、天然歯のような感覚でしっかり噛めます。

インプラント無料相談について

インプラント治療を受けるかお悩みの方に、無料相談を実施しています。患者さまのお悩みを伺うカウンセリングや、歯科用CTなどによる検査も行なって、治療計画をご説明します。また、お見積もりについても無料相談に含まれます。患者さまのご予算に応じた治療法のご提案も行ないますので、お気軽にお問い合わせください。

※全身の状態を確認するため、

お薬手帳をお持ちください。

当院のインプラント治療の特長

専門性の高い歯科医師が多数在籍

鳥谷歯科医院のインプラント治療では、様々な専門的資格や、豊富な経験と技術力のある歯科医師が治療を担当します。これまでの多様な実績をいかし、難症例にも適切に対応することができます。ほかの歯科医院では治療を受けられなかった方のご相談やセカンドオピニオンにも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

スムーズな治療を心がけており、治療期間は早ければ2ヵ月で治療が終了する方もいます。長期にわたる場合は待機期間中にほかの歯科治療を行なうなど、無駄のないスケジュールを組み立てます。

丁寧でわかりやすいカウンセリング

患者さまに寄り添い、お悩みや治療に対するご希望をしっかりお聞きします。時間をかけてカウンセリングを行なうので、患者さまの希望に沿った提案が可能です。治療内容や治療期間、費用などについてもわかりやすく説明し、ご納得いただけるよう努めています。

また、治療は一度失敗すると、治療が複雑になり、治療期間がより長くなってしまいます。そのため、確実性の高い治療をご提案し、患者さまの負担を軽減できるように努めています。

より精度の高い診断・治療を可能にする設備

検査ではインプラントを埋入する骨の状態や、周囲の組織などについて徹底的に調べます。当院で導入している歯科用CTは、外側からは見えない顎骨の量や厚み、周辺にある血管や神経の位置などをより正確に把握できる装置です。インプラント治療を計画するにあたって重要な情報を得られ、診断の精度をより高められます。

このほか、歯型を精密に取れる口腔内スキャナーも用意しています。印象材を使った歯型取りよりも負担を抑えた方法により、短時間で検査を終えられます。また、スキャンした立体画像のチェックが可能なため、それを用いてその場で患者さまに説明するなど、治療が理解しやすいようにする工夫も行なっています。

衛生管理を徹底したオペ室

インプラントを埋入する手術で最も大切なのが、細菌感染です。使用する器具が清潔な状態であることはもちろん、手術を行なう空間も安全性が確保されていなければなりません。当院では外科手術を行なうためのオペ室を完備しており、室内はクリーンな状態を保っています。室内には空気清浄機、口腔外バキュームを整備し、唾液や削った組織などが飛散しない環境になっています。患者さまの全身状態を管理し、安心して手術を受けられる状態を整えています。

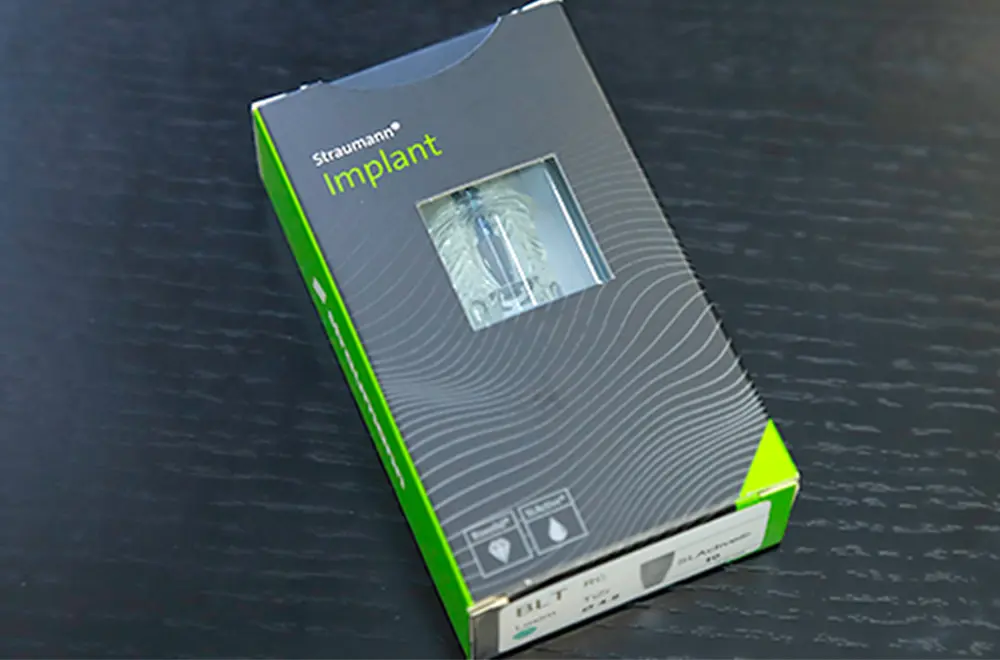

世界シェアNo1

ストローマン社製インプラントの採用

インプラントは世界各国のさまざまなメーカーによって作られていますが、当院では品質が良く世界的に広く採用されている「ストローマン社製」のインプラントを使っています。ストローマンはスイスのインプラントメーカーで、科学的な根拠を重視した製品の開発を行なっています。スイスのベルン大学が行なったストローマン社製インプラントの臨床研究では、インプラントの10年生存率は98.8%、成功率は97%、また、生存率は5年目と10年目でほぼ変わらないという結果が出ています。安全性の追求と研究・開発を続けてきた姿勢が評価されているため、信頼できるインプラントとして当院でも採用しています。患者さまの生活の質をさらに向上させるため、インプラントの選択にも力を入れています。

支払いの負担を軽減するデンタルローン

インプラント治療は自費診療のため、治療にかかる費用が高額になります。患者さまのご予算によっては、すぐにお支払いをするのが難しいケースもあるかと思います。

当院では、患者さまのライフスタイルに応じて無理なくお支払いいただけるよう、各種クレジットカード払い、銀行振り込みに対応しているほか、デンタルローンを導入しています。Webからお申し込みでき、Tポイントも貯まるシステムです。また、医療費控除も受けられます。

安心のインプラント10年保証制度

国内初の歯科治療保証会社ガイドデントによるインプラントの保証システムを採用し、インプラント治療を受けた患者さまをサポートします。

このシステムは、インプラントを埋入してから10年間が保証期間となり、もし再治療が必要になった場合に費用を保証するというものです。ガイドデントの保証システムを導入している歯科医院であればどこでも利用できるので、転勤やお引越しをされた場合も安心です。

ただし、定期的にメインテナンスを受けていただくことなどが条件に含まれています。

難症例への対応

Difficult Case

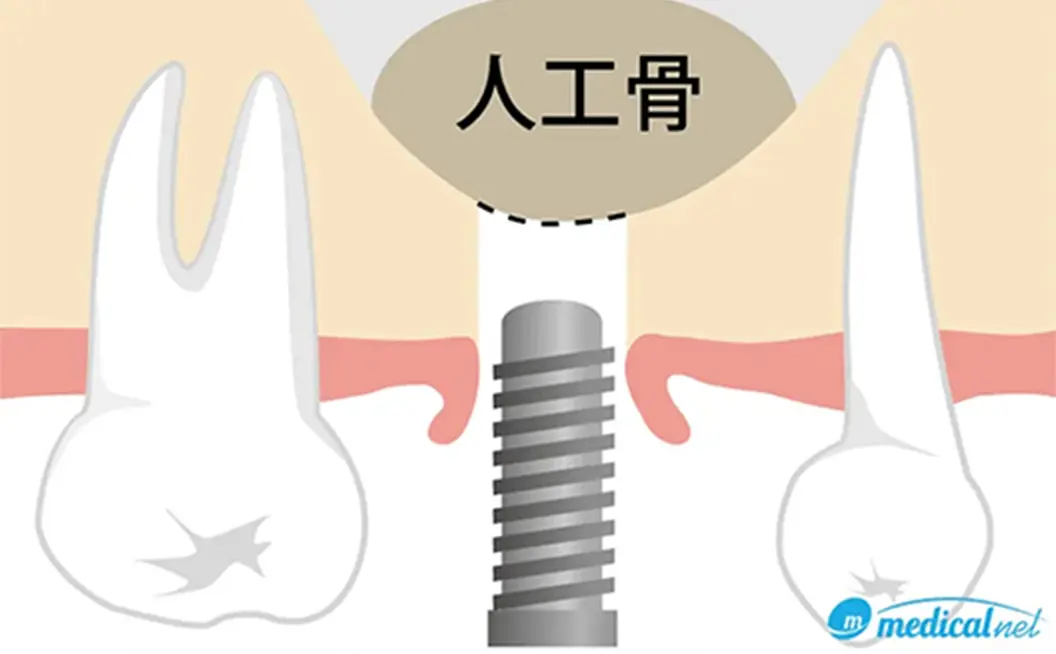

インプラントを埋入する顎骨の状態や、そのほか周囲組織の位置、抜けた歯の本数などによっては、通常のインプラント治療が困難な症例があります。顎骨に十分な量や高さがなくインプラントを埋入できない、神経や血管が患部に近接している、複数の歯が失われている、などの場合が難症例に該当します。

こうした状態の患者さまにもインプラント治療をご提供できるよう、骨を増やす骨造成、多くの歯を失っている方も治療を受けられるオールオン4、抜歯から仮歯まで1日で進めて体への負担を抑える即時負荷などに対応しています。

また、再生医療にも積極的に取り組んでいます。再生医療は、これまで有効な治療法のなかった疾患の治療が可能になるなどの理由から国民に期待されていますが、厚生労働省は、新しい医療であることから安全性を確保しつつ迅速に提供する必要があると判断し、再生医療等の安全性の確保に関する手続きや細胞培養加工の外部委託のルール等を定めています。当院はこれに従い、「第三種 再生医療等提供計画(治療)」を年に1回定期的に国に申請し、「再生医療等提供機関」として認可を受けています。

このようにさまざまな治療法にも対応していますので、患者さまの健康状態や治療へのご希望を伺い、難症例への対応を含めて適切な治療法をご提案します。

骨造成治療の種類

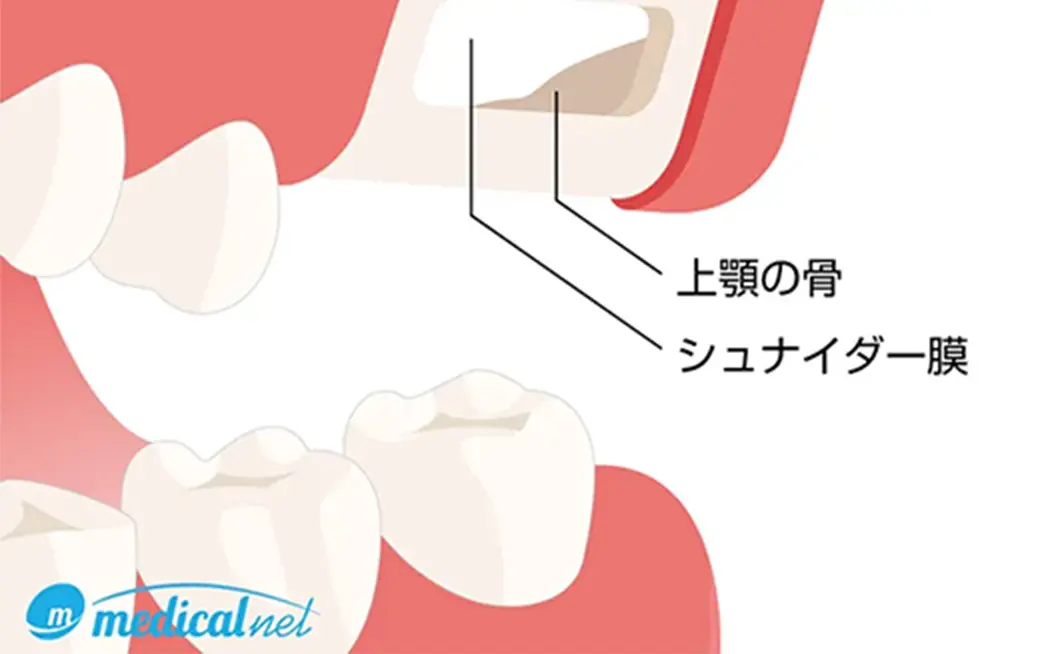

サイナスリフト

骨量が著しく足りないケースに適用します。患部の歯肉を切開し、顎骨の側面を削って窓を作ります。上顎洞と骨の間にあるシュナイダー膜を慎重に顎骨から引き剥がし、骨補填材や自家骨を入れて空間を満たして骨の再生を促します。

ソケットリフト

骨がある程度残っている状態に適しています。インプラントを埋入するところの骨に穴をあけ、シュナイダー膜を慎重に押し上げます。できた空間に骨補填材を充填し、インプラントを埋入します。骨の再生とインプラントと骨の結合が同時に進行します。

再生治療の種類

エムドゲイン

「エムドゲイン」は、豚の歯胚組織から抽出精製したEMDというタンパク質の一種です。歯周病で溶かされた部分に塗布することで、乳児期の歯の萌出時と同様の環境が作り出されるため、骨や歯肉の再生効果が期待できます。

EMD:Enamel Matrix Derivative(エナメルマトリックスデリバティブ)

リグロス

細胞を増やす成長因子「bFGF」を主成分とする薬剤です。歯垢や歯石などを取り除いたあと、骨の欠損部に塗布することで、歯周組織を再生したり、血管を作って細胞に栄養を送り込むなどの効果を得られます。

bFGF:basic Fibroblast Growth Factor(ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子)

CGF

患者さまの血液を遠心分離機にかけて採取する完全自己血液由来の成分です。成長因子や血小板などが多く含まれてり、添加物を用いることなく組織の再生を促進できるため、肉体的な拒絶反応や感染症のリスクがありません。

CGF:Concentrated Growth Factors(完全自己血由来フィブリンゲル)

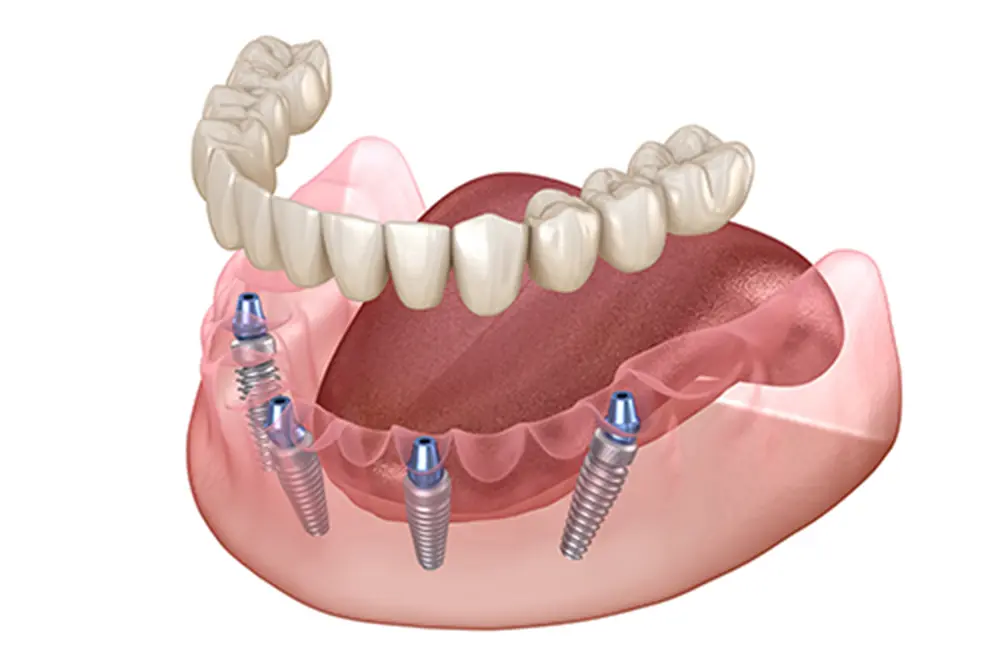

オールオン4+α

多くの歯が抜けている場合、1本ずつインプラント治療をすると体への負担が大きく、費用も高くなります。オールオン4は、4本ほどのインプラントで歯列が一体化した人工歯を固定する治療法です。費用を抑えた形ですべての歯を補うことができ、インプラントの機能性を活かしてしっかり固定できます。見た目も自然に仕上がるので口元に自信が生まれます。

条件によって1本または2本、本数が増えることがあります。

インプラント義歯(インプラントオーバーデンチャー)

上顎または下顎の骨に2~6本のインプラントを埋め込みます。それを土台として着脱可能な入れ歯を装着します。通常の入れ歯のように歯肉にのせて使う形態ではないため、安定性に優れ、しっかりと噛むことができます。また、顎骨に刺激が伝わるため、骨が痩せることを防ぐ効果も期待できます。保険適用外ですが、埋め込むインプラントの本数が少ないので、一般的なインプラント治療に比べ費用の負担を抑えられます。

即時負荷

抜歯とインプラント埋入の手術、そして仮歯の装着までを1日で実施する治療法です。歯がない期間を作らずに仮歯をセットでき、見た目を自然なまま維持できます。また、手術をした当日から食事を取れて、日常生活でのストレスが軽減します。術後の痛みや腫れを抑えられ、歯の周囲組織の崩れも少ない状態で仮歯を入れられます。

この治療ができるかどうか、事前の検査が必要です。

インプラント治療の流れ

Flow

Step

01

初回無料相談・カウンセリング

初回の無料相談では、患者さまが抱いているお悩みやご要望などについてお話をお聞きします。現時点でわかる範囲で、治療法の選択肢や費用、治療期間などについてご説明します。

全身の状態を確認するため、お薬手帳をお持ちください。

Step

02

精密検査・治療計画のご説明

全体的な歯の状態の検査、禁煙指導、歯周病の検査、歯型の採取、顎骨の状態などを確認する検査をします。立体的な画像を得られる歯科用CTで撮影し、骨の状態、血管や神経の位置などを調べます。検査結果とカウンセリングでのお話しをもとに治療計画を立案し、適切な治療法などについて説明します。不明点や不安なことがありましたら、お気軽におたずねください。

Step

03

1次手術

人工歯根であるインプラントを顎骨に埋入する手術を行ないます。術後はインプラントと骨が結合するまで、2ヵ月ほどお待ちいただきます。治癒期間は、骨の状態や患者さまの年齢などにより異なります。

Step

04

2次手術

インプラントと骨が結合したら歯肉を再切開し、インプラントの一部を露出させてアバットメントをセットします。症例によっては、2次手術を行なわない場合があります。

Step

05

人工歯の型取り・装着

型取りをして、歯肉から上に出る上部構造(人工歯)を作製します。仮歯を装着して噛み合わせを整え、上部構造の形態を整えるのに活かします(仮歯を使わない事もあります)。

Step

06

治療完了・メインテナンス

上部構造を付けて微調整をしたら、しっかり取り付けて治療完了です。治療後のケアの方法などについてお伝えしますので、丁寧な歯磨き、定期的なメインテナンスなどを継続していきましょう。

メインテナンスの重要性

Maintenance

インプラントを長くお使いいただくために重要なのが、定期的なメインテナンスです。歯やインプラントの状態を確認する検診や、噛み合わせのチェック、インプラント上部構造(人工歯)のねじの緩みなどをチェックし、専門的な清掃や噛み合わせの調整を行なう必要があります。

メインテナンスの際に確認するのが、インプラント周囲炎の有無です。歯肉や顎骨が炎症によってダメージを受けると、最悪の場合インプラントが脱落してしまいます。また、噛み合わせの悪化も上部構造へのダメージを蓄積させる可能性があります。こうした変化はご自身では気付きにくいため、定期的に診察を受けることによって早い段階で症状を発見できる場合があります。

インプラント治療後も通院を継続することにより、健康的で美しい口元を維持できます。

インプラント周囲炎

細菌がインプラントの周囲組織で炎症を起こしている状態です。歯周病と同じように顎骨などの組織を破壊していき、骨吸収によってインプラントが不安定になっていきます。

予防のために日々の歯磨きを丁寧に行なうとともに、定期的に検診を受けていただきたいと考えています。

噛み合わせのバランスの変化

歯肉や顎骨が変化していくと、噛み合わせのバランスが崩れます。それでもインプラントを調整せずにいると負荷が大きくなり、上部構造が割れるなどのトラブルが起きるかもしれません。インプラントを健康的に長く使えるよう、メインテナンスの際に噛み合わせを確認することが大切です。