むし歯・根管治療

General

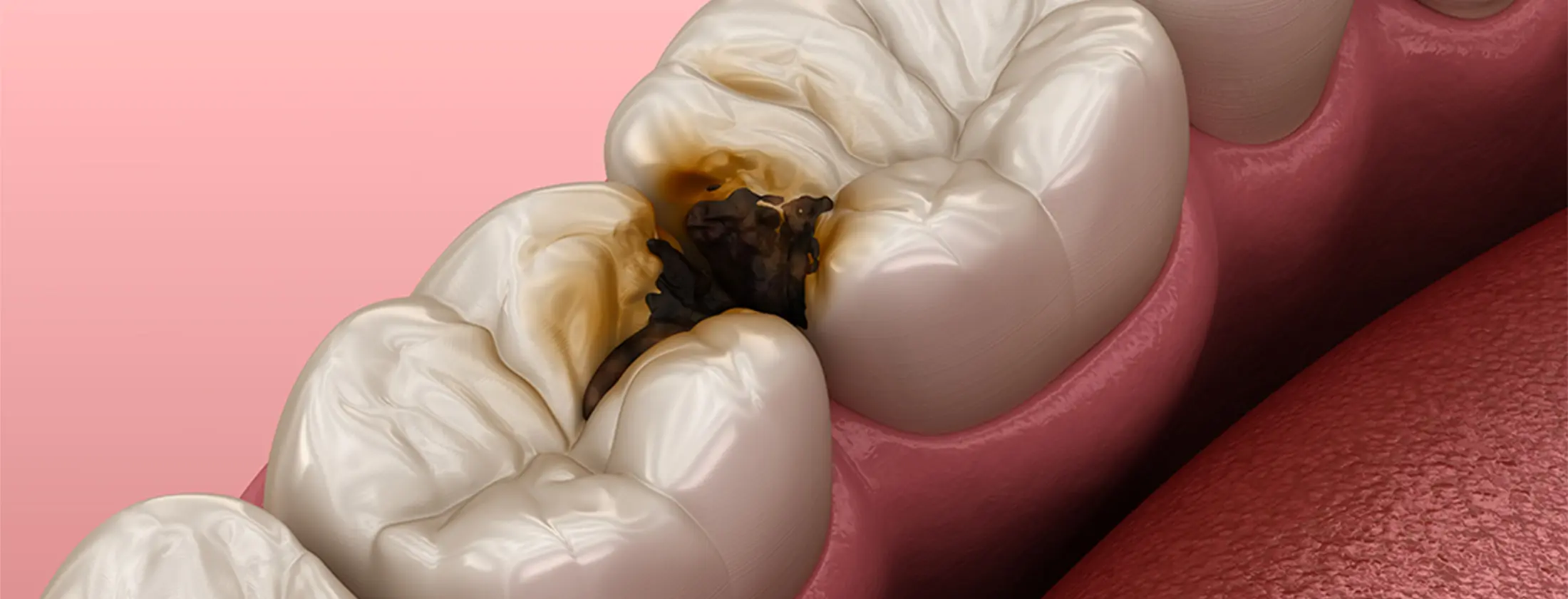

むし歯治療

Cavity

むし歯治療の基本は「早期発見・早期治療」です。早い段階でむし歯を確認できれば、再石灰化の促進によって歯を削らずに治療できる可能性があります。しかし、初期のむし歯は自覚症状がほとんどなく、ご自身では気づかないケースが見受けられます。そうした場合でも、なるべく歯を削る範囲を広げないようにしっかり検査し、なおかつ再発を防ぐために治療を進めます。詰め物や被せ物は患部に適合するよう精密に作製し、むし歯を削ったところにフィットさせるよう心がけています。

また、むし歯予防のためのメインテナンスにも注力しています。歯が健康な方や治療を受けた方がむし歯にかからないよう、快適にお食事を楽しめる生活をサポートしています。

むし歯の進行

CO 初期のむし歯

細菌は糖分などをエサにして酸を出します。それによって歯の表面にあるエナメル質という硬い組織を溶かします。初期のむし歯は、溶けたエナメル質が白く濁っている状態です。

- 治療法

- 穴はあいておらず痛みもなく、フッ素塗布や歯磨きによって再石灰化を促します。また、甘い飲食物を控えるための指導も行ないます。

C1 エナメル質のむし歯

エナメル質がさらに溶けていき、再石灰化が難しいところまで穴ができています。ただし、痛みなどの自覚症状はまだありません。

- 治療法

- ダメージを受けたところを削り取って、レジン(プラスチック)を詰めていきます。お子さまの歯でまだ小さなむし歯であれば削らず、レジンでできたシーラントを詰めることがあります。

C2 象牙質のむし歯

エナメル質の内側にある象牙質という組織がむし歯にかかっている状態です。甘い物や冷たい物がしみるようになります。

- 治療法

- 穴があいたところを削り取り、レジンを詰めていきます。ただし、広い範囲でむし歯が見られるようであれば、詰め物を装着することも検討します。

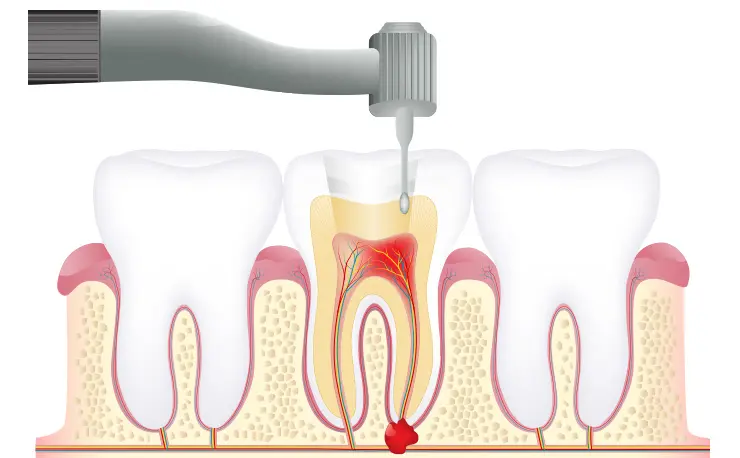

C3 歯髄のむし歯

神経や血管が集まっている歯髄という組織が炎症を起こしています。神経がダメージを受けているため強い痛みを覚えます。

- 治療法

- 根管という管状の組織から歯髄を取り除く「根管治療」を行ないます。根管から歯髄を除去したら消毒し、充填剤で内部を密閉します。最後は被せ物を入れて噛み合わせを整えます。

C4 歯髄が壊死したむし歯

歯髄のむし歯を放置していると、神経が壊死して痛みを感じなくなります。しかし、炎症がさらに進行して歯根の先まで達すると、膿が溜まって顔が腫れるほどの痛みを起こします。

- 治療法

- 歯をなるべく残すための処置を検討しますが、歯がほとんど崩壊しているような場合は抜歯します。入れ歯やブリッジ、インプラント治療のいずれかにより、歯の機能を補います。

むし歯治療の流れ

Step

01

検査・診断

痛みなどが見られる場合は、場所や痛み方などについてお伺いし、むし歯の状態をチェックします。肉眼だけでは確認できないむし歯を調べるためにレントゲン撮影などによって進行度を分析し、総合的な観点から診断します。

Step

02

治療計画

診断した内容をもとに、むし歯をしっかり改善するための治療計画を立案します。計画内容を患者さまに丁寧にご説明したうえ、疑問や質問などがある場合はわかりやすくお答えします。ご納得いただけたら治療を始めます。

Step

03

治療開始

むし歯に感染された歯質を削り取る治療になります。進行度によっては局所麻酔をします。むし歯が歯髄にまで達している場合は、根管治療をして感染した組織を徹底的に取り除きます。治療後は詰め物や被せ物をセットします。

Step

04

メインテナンス

むし歯が再発しないよう、患者さまに合った歯の磨き方を指導します。また、もしむし歯が再発したときに発見できるよう、定期的に検診を受けていただきます。クリーニングによって歯垢を除去し、初期段階のむし歯を治療します。

むし歯を予防するために

むし歯になりにくい口内環境づくり

むし歯は一度治療をしても、治療後の状態によっては再発しやすい厄介な病気です。歯は削るとそれだけ脆くなり、歯の寿命を短くしてしまいます。なるべくむし歯にかからないよう、歯の検診やクリーニングをしっかり行なう定期メインテナンスを実施しています。汚れが少ない清潔な口内環境を目指して、予防ケアを徹底しています。

より精度の高い詰め物や被せ物の装着

むし歯治療をしたところは詰め物や被せ物をすることになりますが、これが患部に適合していないと細菌が入り込み、むし歯を再発させるおそれがあります。治療の際には再びむし歯になりにくくするために、精密な型取りを行ない良質な詰め物や被せ物を作製しています。鳥谷歯科医院ではセラミック治療にも対応しており、患者さまに適合する補綴物をご提供できます。

根管治療

Endodontics

細菌は歯に穴をあけて、内部の組織を侵していきます。象牙質の奥にある歯髄という組織にまでむし歯が到達すると、神経が炎症を起こすことで激しい痛みを感じます。こうした状態では、根管治療が必要になります。根管治療が成功することにより、ご自身の歯を残せるようになります。

根管の内部には、神経や血管などの組織を指す歯髄が入っています。歯髄には栄養や水分を歯に送る機能がありますが、むし歯になった場合には根管治療によって取り除く必要があります。根管内の歯髄を取り出したら洗浄・消毒し、無菌に近い状態にして充填剤を詰め、最後に被せ物を入れます。根管内は複雑な形状をしており、再発しないようにするために慎重さが要求される治療になります。

当院の根管治療の特長

根管治療に精通した歯科医師が在籍

より高度な技術と専門的な知識が必要となる根管治療ですが、当院は日本歯科保存学会専門医であり日本歯内療法学会に所属している、歯内療法を専門とした歯科医師が治療を担当します。根管治療は複数回の通院を要しますが、複雑な形状をしている根管内を隅々まできれいにできるよう、多様な経験をもとに処置をしていきます。

マイクロスコープを活用した精密根管治療

患部を拡大しながら治療できるマイクロスコープを導入しています。視野が鮮明になり、医師の勘だけに頼らない着実かつ精密な根管治療が可能になります。感染した歯髄をしっかり取り除くことで、患部が再びむし歯にかかるリスクを抑えられます。患者さまの歯をなるべく残すために、根管治療ではマイクロスコープを活用しています。

根管治療の流れ

Step

01

検査・診断

歯髄を調べる検査をします。歯や歯肉がどのような状態か調べ、肉眼では確認できない根管の様子をチェックするために、レントゲンや歯科用CTによる撮影をします。

Step

02

むし歯・歯髄の除去と根管拡大

局所麻酔をして根管治療を開始します。根管の内部にファイルとよばれる細い器具を入れて細菌に侵された神経や血管などの組織を取り除き、根管を拡大して形態を整えます。治療の際にはマイクロスコープを使って視野を拡大します。

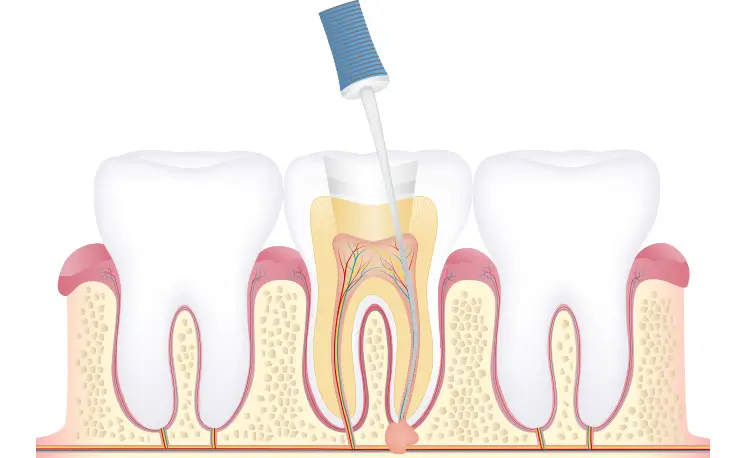

Step

03

根管内の洗浄

歯髄を取り除いたら根管内を洗浄・消毒します。無菌に近い状態にまでするために、薬液を根管の隅々にまで行き渡らせます。

Step

04

樹脂の充填

治療後の根管内に細菌が侵入しないよう、樹脂を詰めていきます。隙間がないように丁寧に詰めることによって、再感染のリスクを下げられます。

Step

05

土台の形成

歯が大きく失われて被せ物をセットできないケースでは、強度を高めるためにコアとよばれる土台を作ります。コアによって安定したところに被せ物をして、歯の機能を維持します。

Step

06

被せ物の装着

患者さまの歯並びに合うように被せ物を作製します。根管治療を終えたところにセットし、最終的な微調整を行なって治療は完了になります。

リスク・副作用

日本歯科保存学会専門医について

「特定非営利活動法人 日本歯科保存学会」は、歯科保存学の専門的知識と臨床技能を有する歯科医師に対して、「専門医」の資格を与えています。

「日本歯科保存学会専門医」資格取得の条件

- 専門医認定の申請時までに細則第13条に定める研修単位を40単位以上取得している。

- 研修施設において通算5年以上の認定研修を修了している。

- 同会会員歴が通算10年以上である。

- 社団法人日本歯科医師会会員である。

など

「日本歯周病学会歯周病専門医」資格保持の条件

- 専門医更新申請までの5年間に所定の研修単位を60単位以上取得している。

- 施行細則に定める申請書類を委員会に提出する。

など

詳しくは、「特定非営利活動法人 日本歯科保存学会専専門医制度 施行規則」をご覧ください。

根管治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 治療内容によっては保険診療となりますが、機能性を重視する場合は自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 根管治療を行なうと、歯の構造が筒状になるため、歯が破折しやすくなります。

- 再度根管治療を行なうとさらに根管壁が薄くなり、より歯が破折しやすくなりますが、コア(土台)と被せ物を接着力に優れたセメントで接着し、歯・コア・被せ物を一体化させることで、破折のリスクを抑えられます。

- 再度根管治療を行なっても、予後が悪くなってしまうことがあります。このような場合は、外科的な治療で対応することがあります。